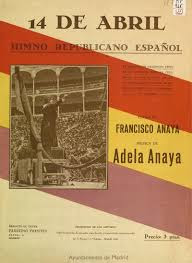

Un día de gloria y fama

no define toda una vida. Los hermanos Adela y Francisco Anaya Ruiz lo tuvieron

el 24 de mayo de 1931, cuando en la plaza de toros de Las Ventas el

Ayuntamiento de Madrid organizó un acto cuya recaudación, unas treinta mil

pesetas, se destinó a combatir los efectos del paro. El ambiente era de

entusiasmo primaveral por la República recién estrenada y miles de ciudadanos

acudieron a la llamada de los munícipes con el aliciente del estreno de un

himno dedicado al nuevo régimen. El debate sobre el mismo estaba en el aire

tras desechar la Marcha Real por la necesidad de un punto y aparte. Unos

abogaban por La Marsellesa como sustituta, pero resultaba demasiado francesa.

Otros, más radicales, preferían La Internacional sin preocuparse del necesario

consenso. Y, a la espera de que Rafael del Riego volviera a estar de actualidad

por una sintonía pegadiza, hubo quienes aprovecharon la oportunidad para salir

a la palestra con una propuesta novedosa. Los citados hermanos tenían

antecedentes de colaboración en las lides artísticas, como cuando estrenaron en

1927 la zarzuela La Tirolesa, el 28 de abril dieron a conocer el himno

con una modesta agrupación musical en el café Atocha y ese día de mayo lo

difundieron a lo grande con la ayuda de numerosos músicos bajo la batuta de la

propia Adela Anaya Ruiz.

Las imágenes del

multitudinario acto se han conservado gracias a un noticiero cinematográfico de

Estados Unidos que se interesó por la naciente república. La compositora, una

mujer morena de treinta y dos años, aparece abanderada en el centro de la plaza

de toros, saluda al respetable con orgullo republicano y, a continuación,

dirige a los músicos y los coros que interpretan su propio himno. La letra, poco afortunada, era de su hermano Francisco, un militar en la reserva desde

el 28 de enero de 1925 con inquietudes literarias y periodísticas. Hasta

históricas, pues Francisco Anaya Ruiz publicó volúmenes sobre las cruzadas de

las Navas de Tolosa y Gonzalo de Córdoba, este último prologado en 1915 por el

general Miguel Primo de Rivera. El detalle pasó desapercibido al público

entusiasta y a la prensa republicana, que pronto olvidó al letrista empeñado en

el «unánime clamor» para que con «talento y ardor» se formara «una España

grande» donde nunca se extinguiera «la sagrada libertad». Lo oportuno era resaltar

la figura de una mujer como autora y al frente de la orquesta. Su fotografía

pasó a ser una de las imágenes icónicas de la joven República que prometía un

tiempo de libertad y progreso donde las émulas de Victoria Kent o Clara

Campoamor alcanzarían un protagonismo tan destacado como fugaz.

El problema, a efectos de

la memoria, es que la vida no termina justo cuando llega el momento de la

gloria y la fama. Adela Anaya Ruiz apareció como figura emergente en varias

publicaciones periódicas, pero la frescura de la II República se agostó por culpa

de quienes conspiraron contra ella desde su proclamación. La guerra terminó de

borrar las huellas de los hermanos que en 1931 compusieron un himno olvidado

por todos, salvo por quienes en la Victoria no estaban dispuestos a perdonar el

pasado republicano. En aquel Madrid sitiado el «clamor» distaba de ser unánime,

el «talento» para muchos era un medio con el que buscarse la vida al margen de

quienes hacían alardes de «ardor» y «la sagrada libertad» apenas importaba

cuando se trataba de comer y aguantar el tipo. El militar retirado Francisco

Anaya Ruiz fue un buscavidas cuya ética contrastaría con la letra de cualquier

himno y su hermana, ante la imposibilidad de poner música a esa oscuridad del

trapicheo, terminó como cómplice de su hermano en historias nunca aclaradas,

pero turbias.

Ahora, cuando por fortuna

tanto se reivindica el papel de las mujeres en cualquier circunstancia

histórica, la icónica Adela Anaya Ruiz de 1931 aparece como una de las pioneras

de la SGAE o una «voz silenciada de la Edad de Plata». Incluso se la ha relacionado

con las «sinsombrero» en un comprensible afán de sumar protagonistas a un

movimiento imprescindible para comprender aquella época. La historia, sin

embargo, fue bien distinta. Tras huir de Madrid en julio de 1937 y en

compañía de su sobrino de dos años, Adela acabó detenida durante tres meses en

París y, hasta donde podemos saber, fue la cómplice de su hermano en oscuros

negocios para la importación de víveres destinados a personas pudientes de

aquel Madrid donde tantas privaciones eran habituales. El empeño del buscavidas

se complicó con la aparición de un cheque de mil dólares que, junto con otras

actividades ilícitas, despertaron las sospechas de los servicios de información

republicanos (AHN, FC-Causa General, 148, exp. 1). El resultado fue la detención

de una banda de treinta y siete personas a finales de diciembre de 1938. El

motivo no era la política, sino la ocultación de alhajas, oro y otros efectos.

La fortuna los acompañó, pues el final de la guerra impidió su procesamiento.

El 19 de abril de 1939,

el capitán retirado Francisco Anaya Ruiz ya estaba colaborando con los

vencedores en la Censura Militar de Comunicaciones y provisto de un pasado de

mártir por la Causa. Adela volvió a Madrid ese mismo mes tras pasar por las

comisarías de San Juan de Luz y, probablemente, San Sebastián. Su objetivo era

ponerse al servicio del Glorioso Movimiento Nacional, con el que ambos hermanos

dijeron estar identificados desde el primer momento. La fe de los conversos

probablemente fuera tan falsa y oportunista como el entusiasmo republicano de

1931. Los vencedores nunca pecaron de ingenuos, dudaron del «ardor» fascista de

ambos hermanos y, en un clima de delaciones con las más oscuras intenciones,

les sometieron a diligencias previas, un consejo de guerra y un procedimiento

gubernativo (AGHD, 10537 y 15438).

La historia se saldó sin

mayores consecuencias penales porque prevaleció la evidencia de que el capitán

retirado no colaboró con «las hordas marxistas». No obstante, por el camino quedó

destrozado el pasado de aquellos hermanos que en 1931 compusieron un himno republicano

en homenaje a Fermín Galán y Ángel García Hernández. La historia se repite con

otros muchos protagonistas de aquellos años convulsos y nos recuerda una

obviedad: la brillantez de un momento no debe extrapolarse a toda una vida. El

rigor metodológico y el trabajo concienzudo son la norma para el historiador

universitario, aunque el resultado de sumergirse en una documentación compleja

sea descubrir el trasfondo de quien protagonizó una imagen icónica de un

movimiento con el que simpatiza.

El análisis completo de la documentación citada aparecerá en La colmena, el tercer volumen de la trilogía dedicada a los consejos de guerra contra periodistas y escritores durante el período 1939-1945. El borrador del correspondiente capítulo ya se encuentra accesible en el Repositorio de la Universidad de Alicante:

No hay comentarios:

Publicar un comentario